RECOMMEND おすすめ

第3回PUSH!1st.「算法少女」

胸の奥をちょっとあたためてみませんか?

......ほっこり。

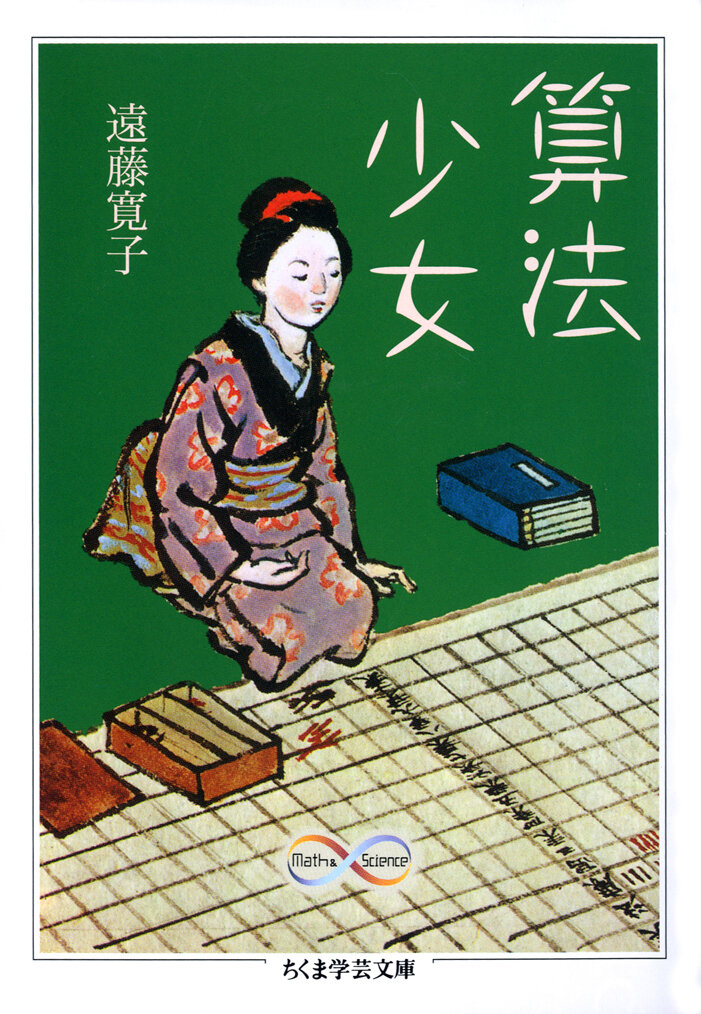

算法少女

遠藤寛子/筑摩書房/990円(税込)

安永4(1775)年に刊行された和算書『算法少女』の成立をめぐる史実をていねいに拾いながら、豊かに色づけた少年少女むけ歴史小説の名作。

江戸時代、いかに和算が庶民の間に広まり、それを学ぶことがいかに歓びであったかを、いきいきと描き出す。

父から算法の手ほどきを受ける町娘あきは、ある日観音様に奉納された算額に誤りを正す活躍をする。それを聞いた久留米藩主・有馬侯は、あきを姫君の算法指南役に抜擢するが、対抗心を燃やす関流の実力者が、あきと同じ年頃で関流を学ぶ娘を差し向け競わせる...はたしてその結果は。

在庫を見る

著者/遠藤寛子さんのコメント

『不思議の書』

近年世上の和算愛好の波に乗って、私の物語『算法少女』もかなり多くの読者を得ているようです。ありがたい事です。でも、少々面映い気もします。和算への入門書としてふさわしいなどといわれると、さらにたじろぎます。

私はただ、<和>算書「算法少女」の、あやしき謎にとりつかれて、物語を編んだにすぎないからです。

算書「算法少女」、それはまさしく不思議の書です。安永4年(1775年)江戸日本橋山崎金兵衛出版の、れっきとした実在の書物でありながら、編著者は壺中隠者という、それ自体読者を韜晦するような筆名の父と、娘章子(印章によって知られる)とあるのみ。それでいて、跋を書いた一陽井素外は姓は谷、今日までその名を知られる著名な俳人であり、彼の建てた俳諧の碑は、東京西日暮里養福寺に戦災を免れて美しく現存します。

壺中隠者が千葉桃三という医師であるらしいと世に広く知られたのは、出版後200年近く経た1934年、数学史家三上義夫氏によってでした。でもそれ以上くわしい伝記は何もわかりません。

内容も不可思議。初級の、むしろあやしげな問題も多い中に、きらりと光る高度の円周率計算法。

そしてさらに不可思議なのは、この一冊の書物をめぐって、当代の和算の権威、藤田貞資と、彼に対立する一方の権威、会田安明が大論争をしている事です。

なぜ?なぜ?

すべては今日のところ謎です。

謎をもつ作品の大好きな私が、趣向をたのしんで書きあげたのがこの作品なのです。

それにしても、高校時代、数学になやまされた私が、高度の数学の〈謎〉をどうして物語に取り上げることができたのか?

その答えは、五冊本の「明治前日本数学史」にあります。

この書物こそ、最も不思議の書というべきかもしれません。

第一流の数学者、数学史家等の書きあらわされたこの書物によって、私は知り得たのです。

算書「算法少女」について、数学的に、精密に研究された小寺裕氏の「算書『算法少女』を読む」が、物語「算法少女」と同じちくま学芸文庫から出版されております。読まれた方は、そこに私の作品とは異なる数学の厳粛な姿をご覧になるでしょう。

著者来歴

1931年、三重県生まれ。児童文学作家。三重大学を経て法政大学史学科卒業。

三重県下の中学校および都立の養護学校に勤務、教職の傍ら創作に勤しむ。

1969年に『深い雪の中で』(講談社)で第1回北川千代賞を、1974年に『算法少女』(岩崎書店)でサンケイ児童出版文化賞を受賞。